“La soberanía hídrica bonaerense no es solo un plan de obras, sino un proyecto de independencia económica, justicia social y organización comunitaria del territorio” N. del A.

a) Introducción

La soberanía hídrica bonaerense es la capacidad del pueblo y del Estado provincial de controlar, administrar y aprovechar sus aguas en función del bien común.

Significa que el ciclo del agua -desde la lluvia hasta la energía, desde el drenaje hasta el riego- debe responder a los intereses de la comunidad y no a los de las corporaciones o la improvisación. Es el ejercicio pleno de la autonomía técnica, productiva y ambiental de la Provincia de Buenos Ayres sobre su territorio.

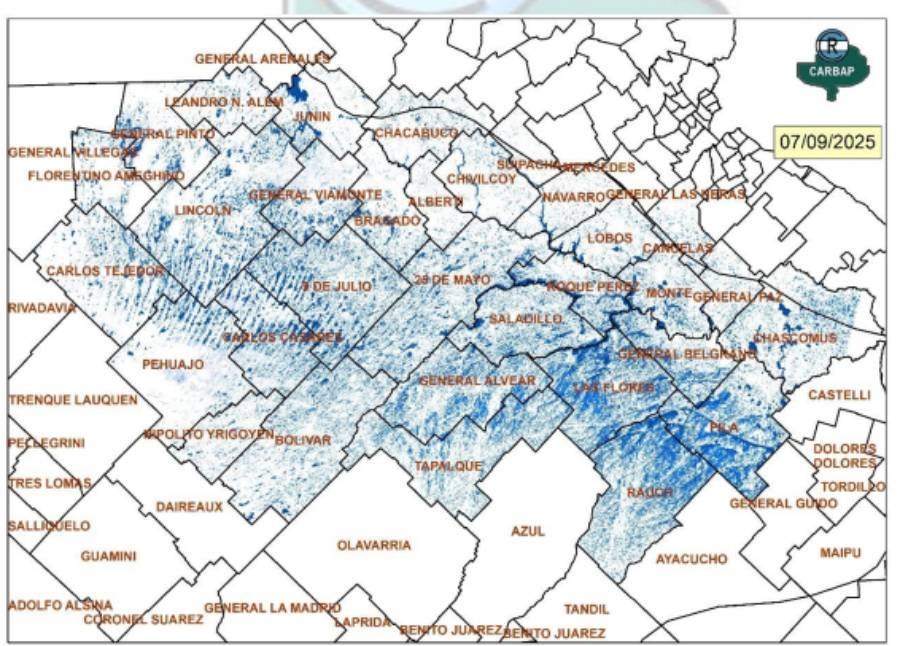

La provincia de Buenos Ayres atraviesa uno de los desafíos hídricos más críticos de las últimas décadas. De sus 30 millones de hectáreas, unos 23,7 millones están destinadas a la producción agropecuaria -cultivos y cría de ganado-, pero según estimaciones recientes de la Bolsa de Cereales del Buen Ayre, más de 4,3 millones permanecen bajo agua o sufren graves problemas de anegamiento. Esta superficie comprometida no solo pone en riesgo la actividad económica rural, sino que afecta directamente la estabilidad de pueblos enteros, la transitabilidad de caminos rurales y el funcionamiento de los sistemas de saneamiento urbano.

Este fenómeno no es nuevo, pero su intensidad crece. Años de lluvias irregulares, la expansión urbana sin planificación (asentamientos, villas miseria), el abandono de canales y la falta de mantenimiento en los sistemas de bombeo han creado una tormenta perfecta. El agua que no se evacúa se convierte en un problema estructural: erosiona caminos, inutiliza tierras fértiles y arrastra contaminantes hacia los acuíferos.

b) La tecnología olvidada: las máquinas de zanjeo

En este contexto, se ha observado una imagen que circula en redes: una máquina zanjadora de la era soviética, capaz de abrir canales de drenaje con rapidez y precisión. Aunque data de la era industrial socialista, su lógica técnica sigue vigente. Estas máquinas, diseñadas para trabajar en condiciones extremas, pueden reactivar la infraestructura hídrica sin depender de costosas licitaciones ni de la importación de equipos nuevos.

Según una nota publicada en Topwar, recientemente se difundieron imágenes de una máquina de excavar trincheras de alta velocidad utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania y de origen soviético. El modelo identificado es el BTM-3, montado sobre el chasis de tractor pesado AT-T, diseñado en la Unión Soviética durante la década de 1970 para obras de ingeniería militar, como la apertura de trincheras y caminos de comunicación. Este vehículo posee una capacidad estimada de excavación de trincheras de hasta 1,5 metros de profundidad y 1,1 metros de ancho, alcanzando rendimientos de entre 270 y 810 metros por hora, dependiendo del tipo de suelo, y puede desplazarse a velocidades de hasta 36 km/h en transporte. Existen, además, versiones más modernas y derivadas, como el PZM-3 ucraniano, montado sobre un camión KrAZ, que cumple funciones similares de excavación y movimiento de tierra. Otra versión es el BTM-4M, mejoran su desempeño, alcanzando hasta 1000 metros por hora en suelo normal y 50 km/h de velocidad de transporte, lo que demuestra la vigencia técnica de este tipo de maquinaria de ingeniería pesada.

Varias provincias rusas y del este europeo aún utilizan versiones modernizadas de estos modelos -con motores diésel de bajo consumo y cuchillas ajustables- para mantener canales rurales, drenajes urbanos y líneas de defensa contra inundaciones. En la Argentina, su utilización o rediseño local podría convertirse en una herramienta clave dentro de un plan provincial de drenaje y gestión del agua.

c) Bombas de achique y soberanía hidráulica

A las zanjadoras de alta velocidad, cuya ingeniería argentina puede adaptar para alcanzar la profundidad y el perfil de excavación requeridos según los estudios geomorfológicos -especialmente en la cuenca del río Salado-, es necesario incorporar un sistema integral de bombeo y drenaje, mediante bombas de achique de gran capacidad. Estos equipos son esenciales para evacuar excedentes hídricos en zonas anegadas y preservar la productividad de los suelos. Sin embargo, en gran parte de la provincia, las bombas actuales se encuentran fuera de servicio, obsoletas o dependen de repuestos importados.

Frente a ello, se impone un plan de producción local, apoyado en la capacidad metalmecánica bonaerense -en polos como Junín, Tandil, Olavarría y Avellaneda-, que permita fabricar bombas, válvulas, motores y repuestos con tecnología nacional. Este esquema no solo reduciría costos y dependencia externa, sino que generaría empleo calificado, fortalecería el entramado industrial provincial y consolidaría una autonomía técnica en gestión hídrica.

La soberanía hídrica no puede seguir siendo una consigna retórica: es una necesidad estratégica. Significa recuperar la capacidad de mantener nuestras tierras productivas, controlar los ciclos del agua y anticipar los eventos extremos. No se trata de “sacar el agua del campo”, sino de administrarla inteligentemente, transformando el exceso en energía, riego y reserva. Canales controlados, lagunas reguladoras, reservorios agrícolas, plantas de bombeo automatizadas y sistemas de riego inteligente deben formar parte de un nuevo paradigma hidráulico bonaerense.

A este esquema debe sumarse la incorporación de energías alternativas, que reduzcan los altos costos de operación en los sistemas de drenaje. El proyecto YPF-Luz en Los Teros (Azul) -uno de los parques eólicos más grandes del país- demuestra la viabilidad de integrar energía limpia a la infraestructura rural. Asimismo, el reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), de baja potencia y diseño nacional, abre una perspectiva de autosuficiencia energética descentralizada.

En este sentido, el paralelo 38 sur puede entenderse como una frontera natural de la matriz energética bonaerense: hacia el sur, los vientos constantes de la llanura y la costa atlántica hacen viable un sistema sustentado en la energía eólica; hacia el norte, la mayor radiación solar y el clima templado favorecen la instalación de parques solares fotovoltaicos. Este equilibrio territorial entre sol y viento permitiría alimentar con energía limpia los sistemas de bombeo, riego y control hídrico, reduciendo costos operativos y consolidando una red de soberanía energética complementaria a la soberanía hidráulica.

En conjunto, zanjadoras, bombas, energía y planificación hidráulica pueden constituir una política bonaerense de soberanía hídrica, capaz de enfrentar inundaciones, recuperar suelos, proteger la producción y devolverle al territorio su equilibrio natural y su dignidad productiva.

d) ¿Qué hacer con el agua que sacamos del campo?

Es la pregunta que diferenciará el pasado del futuro.

Durante décadas, el agua extraída fue simplemente evaporada, descargada a los cursos naturales o al mar, como si se tratara de un desecho. Pero el agua es recurso, no residuo. Hoy la tecnología permite almacenarla, reutilizarla y devolverla al sistema productivo.

El agua que se extrae mediante bombas de achique o canales puede ser redirigida a reservorios controlados, utilizados luego para riego, recarga de acuíferos o producción energética por microturbinas. En zonas ganaderas, se destinaría al mantenimiento de lagunas artificiales o reservas estratégicas para incendios rurales.

Esta mirada adquiere un valor estratégico en el noroeste bonaerense, una región donde los cursos de agua permanentes son escasos y las inundaciones se transforman, cíclicamente, en anegamientos de grandes extensiones rurales. Allí, el agua acumulada en superficie no debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad de soberanía hídrica.

Con un sistema coordinado de bombas, reservorios y canales de derivación, los campos inundados podrían alimentar espejos de agua artificiales o lagunas de retención, que funcionen como pulmones hídricos para la producción y la vida rural. Estos cuerpos de agua, además de mitigar el impacto de las lluvias, podrían estabilizar la humedad del suelo, abastecer el riego y revitalizar la biodiversidad local.

En entornos urbanos, la gestión de ese caudal puede alimentar plantas de tratamiento para uso industrial o de limpieza pública, reduciendo la presión sobre las redes potables.

El futuro del agua bonaerense no está solo en sacarla, sino en saber dónde y cómo reintegrarla. Cada litro que se escapa o evapora es energía desperdiciada, productividad perdida y ecosistema alterado. La nueva etapa exige inteligencia territorial y soberanía técnica, para que el agua, en lugar de fugarse, se quede en la provincia y vuelva a generar vida, trabajo y equilibrio ambiental.

e) Una política del agua para la provincia

El desafío no puede resolverse con parches o ignorarlos. La provincia necesita un plan maestro de drenaje y almacenamiento, articulado entre municipios, cooperativas y entidades del campo, universidades, Conicet y parques industriales. En un contexto de cambio climático, donde los extremos hídricos -sequía e inundación- son cada vez más frecuentes, la gestión del agua debe ser vista como política de Estado.

Recuperar el espíritu técnico de la vieja ingeniería soviética, adaptándolo a la escala bonaerense, puede ser una vía pragmática y realista. Zanjadoras, bombas de achique, cooperativas hidráulicas y formación técnica rural: un modelo de trabajo concreto, posible, y sobre todo nacional y provincial.

Porque no se trata solo de sacar el agua: se trata de hacerla trabajar para la provincia, como lo hicieron nuestros abuelos, cuando entendían que el agua era la vida misma de la tierra.

*El autor es ‘La Hora de los Intendentes’,Edi.Fabro/2024